60代 男性のご相談

口唇裂(みつくち)、口蓋裂ってどんな病気?

医師の回答

眼瞼下垂症とは、上瞼(うわまぶた)が下がってきて、物が見えにくくなってくる状態のことをいいます。

〜「赤ちゃんの口にすきまが…?」と思ったら〜

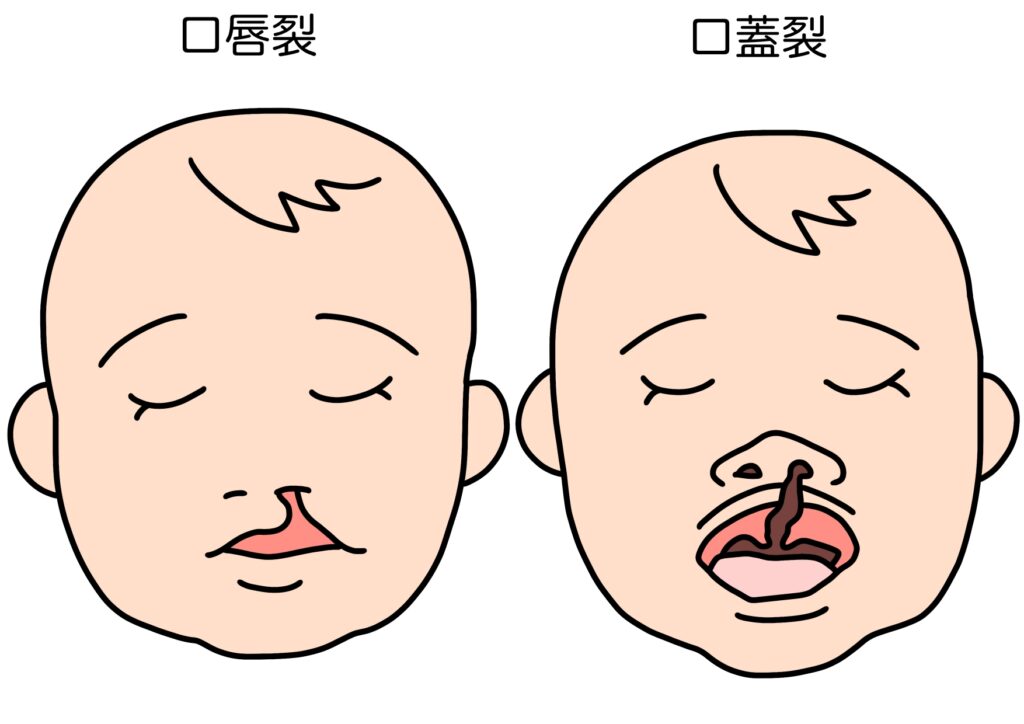

口唇裂(こうしんれつ・みつくち)は、生まれつき上くちびるがくっつかずに割れている状態のことです。

口蓋裂(こうがいれつ)は、上あごの奥(口の天井=口蓋)がくっつかずに開いている状態です。

どちらも赤ちゃんがお母さんのおなかの中で成長する途中でおこる先天的な病気で、手術で治療することができます。

食べたり、話したりに影響が出ることがありますが、治療やリハビリで改善できます。

口唇裂・口蓋裂とは、生まれつき上くちびるや口の中の天井(口蓋〔こうがい〕)がうまくくっつかずに残ってしまう先天性の形態異常の総称です。口唇裂(こうしんれつ、みつくち)は上くちびるが裂けている、へこんでいるなどの状態を指し、口蓋裂(こうがいれつ)は口の中に穴が開いている、鼻腔と口腔がつながっている状態を指します。日本では約500〜600人に1人に見られる比較的よくある先天異常で、見た目だけでなく、哺乳や発音などの機能にも影響することがあります。

たとえば、片側性の口唇裂は上くちびるの一部が裂けた形で現れ、両側性では両端に異常が見られます。口蓋裂は硬口蓋や軟口蓋に及ぶ場合があり、形や程度には個人差があります。これらは「唇顎口蓋裂」と呼ばれることもあり、治療方針は組み合わせや重症度によって異なります。

【主な原因】

胎児期6〜12週の顔の癒合がうまくいかない

遺伝的素因や体質による影響

妊娠中の栄養状態や感染症、薬の影響

多因子性とされ、明確な単一原因は不明

好発部位はくちびるや上あごであり、男女を問わず出生時に確認されます。家族に同様の既往がある場合や、妊娠中の環境因子が加わることで発生しやすいと考えられています。

経過としては、出生直後から哺乳困難や飲みこぼしが見られることがあり、成長とともに歯並びや噛み合わせ、発音、耳の感染などに影響する可能性があります。進行の仕方は個々で異なりますが、乾燥や鼻腔への逆流、繰り返す中耳炎などが悪化因子になります。早期に医療チームによる介入を行うことで、食事や言語、心理面を含めた生活の質の改善が期待できます。

✅ 使用される治療・ケア(口唇裂・口蓋裂 共通)

① 【基本情報と特徴】

▶ 先天的に口唇や口蓋(上あごの天井部分)に裂け目が生じる形成異常

発生時期 妊娠5〜9週頃の胎児期に起きる「顔面形成異常」

分類 ・口唇裂のみ(みつくち) ・口蓋裂のみ ・両方合併した口唇口蓋裂

発見時期 多くは出生時に診断。近年は出生前エコーで指摘されることも

原因 遺伝要因・環境要因(妊娠中の薬剤・栄養状態など)が関与。多くは孤立性(単発)

🔹 見た目だけでなく、哺乳・ことば・耳・歯列など発達全体に関与するため、長期的な総合治療が必要です。

② 【治療の流れ(チーム医療による段階的アプローチ)】

新生児〜乳児早期(0〜3か月) 哺乳指導(特殊哺乳瓶や乳首の選定)、口唇の形を整える**ホッツ床(口腔内プレート)**を作成

生後3〜6か月頃 **口唇形成術(唇を閉じる手術)**を実施

生後12〜18か月頃 **口蓋形成術(上あごを閉じる手術)**を実施(言語発達に間に合わせる)

幼児〜学童期 言語訓練、必要に応じて耳管開放手術/滲出性中耳炎の治療、歯列矯正の準備

学童後期〜思春期 顎裂閉鎖(骨移植)、必要に応じて鼻形成術・追加の形成術、発音の調整手術などを行う場合もある

🔹 形成外科・口腔外科・小児科・耳鼻科・言語聴覚士・矯正歯科など多職種連携によるチーム医療が原則です。

③ 【哺乳・栄養への対応(新生児期〜乳児期)】

▶ 裂があることで吸着ができず、哺乳困難となることがある

哺乳瓶(専用乳首) チュチュスリーフィーダー、ピジョンCL哺乳器、メデラ特殊哺乳器など。裂の部位に応じて選択

ホッツ床(ホッツプレート) 口腔内に装着し、舌・ミルクの通り道を整える装置。吸啜・嚥下をサポート

授乳体位の工夫 顔を上向きに傾けたり、裂にミルクが入らないよう授乳姿勢を調整する必要あり

④ 【言語・発音への支援】

▶ 口蓋裂では発音障害(鼻声・構音障害)が生じやすい

言語聴覚士による訓練 語音指導・構音訓練など。保育園・学校と連携しながら指導が継続されることが多い

軟口蓋・咽頭形成手術 鼻咽腔閉鎖不全が強い場合に手術を検討。言語獲得期の前後が目安

保護者へのことば育て支援 発語の習慣づけや反応の取り方など、日常での発達支援も非常に重要

⑤ 【耳・聴力への配慮】

▶ 滲出性中耳炎を繰り返すことが多いため、耳鼻科の定期フォローが必要

聴力検査の定期実施 年齢に応じて定期的な聴力評価が推奨される。言語発達と関連するため重要

鼓膜チューブ留置 滲出性中耳炎を繰り返す場合に実施。形成術と同時に行うこともある

⑥ 【歯並び・咬合への対応】

▶ 裂のある部位では歯の生え方・顎の成長に影響が出やすい

6〜12歳ごろ 顎裂閉鎖術(自家骨移植)を行い、犬歯の生え変わりに合わせて骨の土台を再建

学童期〜思春期 顎の幅を広げる矯正や咬合調整などを専門矯正歯科医と連携して実施

◆ 病院で何を調べるの?

視診・触診:出生時に医師がくちびるや口蓋の形を確認し、裂の範囲や程度を把握します。見た目の確認だけでなく、飲み込みや呼吸への影響も評価します。

哺乳評価:専用哺乳瓶を使った授乳を行い、吸啜力や鼻腔への漏れの有無を確認します。哺乳不良は体重増加に直結するため、早期評価が大切です。

耳鼻科的検査:中耳炎や耳管機能障害を合併しやすいため、聴力検査や耳鏡による鼓膜の状態確認が行われます。発語に先立ち聴覚評価は重要です。

画像検査(頭部X線・CT):顎や口蓋の骨格の状態、裂の広がりを把握する目的で行われることがあります。手術計画や歯科矯正の判断に役立ちます。

歯科的評価:歯の萌出や歯列の異常を確認するため、小児期から定期的に歯科検査を受けます。矯正の開始時期を決めるうえで不可欠です。

言語評価:発語が始まる時期に、言語聴覚士による構音や鼻声の有無を確認します。術後の言語発達をモニターし、必要に応じて訓練を行います。

🔍よく似たけれど異なるケース

生理的な口蓋のくぼみ

⇒新生児の正常な構造で、一時的にくぼんで見えることがある 口蓋に“穴”はなく、成長とともに目立たなくなる

哺乳困難症

⇒他の筋力や神経の問題で吸う力が弱い くちびる・口蓋に形態異常はない

染色体異常による顔貌異常

⇒ダウン症などで特徴的な顔の形になる 全身の症状や知的発達の遅れを伴うことがある

予防のポイント 妊娠中はバランスの良い食事を心がける

葉酸など必要な栄養素を十分に摂取する

感染症予防のため、予防接種や手洗いを徹底する

不要な薬やアルコール・喫煙を避ける

出生後は専用の哺乳瓶や授乳法を取り入れる

中耳炎や鼻炎が疑われたら早めに耳鼻科を受診する

定期的な歯科検診で歯並びや噛み合わせを確認する

医療チームの長期フォローに継続的に参加する

<参考資料>

- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業

- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修

- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事

- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務

- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業

- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設

- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業

皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。

丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。

新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)

ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。

ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。

アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。