20代 男性のご相談

陥入爪ってどんな病気?

医師の回答

陥入爪は、爪の側縁が周囲の皮膚に食い込み、皮膚に炎症を起こして痛みや発赤、腫れを引き起こす病気です。

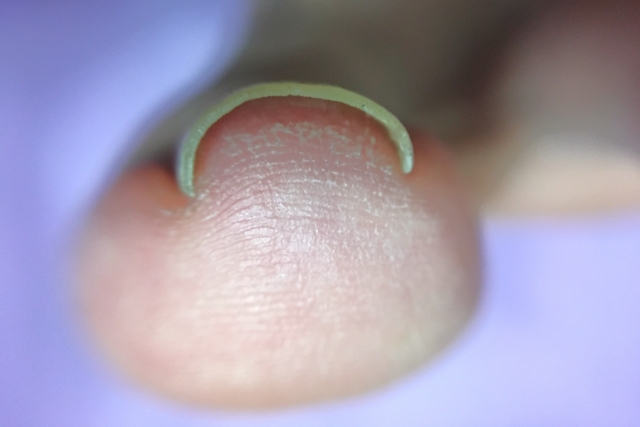

〜爪のわきが赤く腫れて痛い…それ、「陥入爪(かんにゅうそう)」かも!?〜 陥入爪は、爪の側縁が周囲の皮膚に食い込み、皮膚に炎症を起こして痛みや発赤、腫れを引き起こす病気です。

靴による圧迫や不適切な爪切りによる深爪が原因となります。 主に足の親指に発症します。

陥入爪(かんにゅうそう)は、主に足の親指の爪の端が皮膚に食い込み、炎症や痛みを引き起こす状態を指します。特に「巻き爪」と混同されやすいですが、陥入爪は爪の形状というよりも、深爪や靴の圧迫によって爪の角が皮膚に刺さることが原因で起こる点が特徴です。爪が皮膚に食い込むことで、赤く腫れたり、歩行時にズキズキと痛みを感じるようになり、悪化すると化膿したり、肉芽(にくが:赤く盛り上がったできもの)ができることもあります。

この疾患は特に足の親指の外側に起こりやすく、靴に当たりやすい場所や、深爪して角を取りすぎた内側などに多く発症します。手の爪に起こることはまれで、多くは足の爪、とくに母趾(ぼし)=親指に集中します。

陥入爪の主な原因としては、不適切な爪切り、特に角を深く切りすぎる深爪が最も多く、さらに窮屈な靴やハイヒール、安全靴などで指先が強く圧迫されることが悪化の引き金になります。また、爪の形が先細りや丸まりやすい体質の人、スポーツやケガなどで爪に衝撃を受けた人、肥満や巻き爪との関連も指摘されています。特に10〜30代の若年層や、足元に負担がかかる仕事や運動をしている人に多くみられますが、高齢者でも爪の変形や歩行の不安定さから発症することがあります。

進行の仕方としては、まず爪のわきが赤く腫れ、軽く触れるだけでも痛みを感じるようになります。さらに進行すると、炎症が強くなり、膿や血が出たり、肉芽が形成されて常に痛みが続くようになります。ひどくなると靴を履けない、歩くのがつらいといった日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。慢性化すると治りづらくなるため、早期の対処が重要です。

治療方法は症状の程度により異なります。軽症の場合には、テーピングで皮膚を引っ張って爪から離したり、爪のわきに綿やガーゼを挟む「コットンパッキング法」などの保存的治療が行われます。また、炎症が強い場合は抗生物質の外用薬や内服薬を併用します。中等症以上では、ワイヤーやプレートによる巻き爪矯正、あるいはくい込んだ部分の爪を部分的に切除する「部分抜爪」が検討されます。再発を防ぐためには、爪の根本(爪母)を処理する「フェノール法」といった外科的手技を行うこともあります。当院では局所麻酔下での痛みの少ない日帰り処置にも対応しています。

再発防止のためには、正しいセルフケアと予防習慣がとても重要です。爪を切るときは「まっすぐ四角く」が基本で、角を深く切るのは避けましょう。また、つま先に余裕のある靴を選び、足に合ったサイズを履くことが大切です。足は常に清潔に保ち、汗や湿気でムレないようよく乾かすことも意識してください。くい込んだ爪を自分で切ろうとすると、かえって症状を悪化させることがあるため、自己処理は避け、痛みや腫れが出た時点で早めに皮膚科を受診するのが望ましいです。

✅ 陥入爪に使われるお薬

① 【感染・炎症がある場合の治療薬】

▶ 外用薬(塗り薬)

抗菌外用薬 ゲンタシン軟膏(ゲンタマイシン)

フシジンレオ軟膏 細菌感染の予防・治療に。化膿や出血があるときに使用

ステロイド外用薬 ロコイド軟膏、キンダベートなど 炎症や腫れ、軽度の肉芽に短期使用(ただし化膿している場合は慎重に)

▶ 内服薬(感染がひどい場合)

抗生物質(内服) セファレキシン(ケフレックス)、クラリス、バクタなど 肉芽が化膿している、腫れが強いときに短期処方

鎮痛解熱薬 アセトアミノフェン(カロナール)、ロキソプロフェンなど 炎症による痛みが強いときに使用可

② 【肉芽(にくげ)ができたときの薬】

硝酸銀スティック 医療機関で使用 肉芽を焼灼して止血・縮小させる

ステロイド外用薬 ロコイドなど 肉芽の炎症・腫れを軽減(※感染がない場合)

✅ 薬以外の治療(重要)

薬だけでは根本治療にはなりにくく、多くの場合は以下のような処置や予防が重要になります:

● 爪の処置・矯正

テーピング法 爪が皮膚に当たらないよう、テープで皮膚を引き下げる

コットンパッキング 爪の端にコットンを詰めて皮膚との接触を和らげる

爪の部分切除・抜爪 感染や炎症が重度のときに医師が実施

ワイヤー矯正 VHO、マチワイヤーなどによる爪の矯正治療(再発防止)

✅ 陥入爪に対して市販で使えるもの(軽症例)

テーピング用テープ キネシオテープなど

抗菌軟膏 オロナイン、テラマイシンなど

足用消毒薬 マキロンパッチなど

🔬 病院で何を調べるの?

陥入爪の診察では、多くの場合「視診と問診で診断がつき」、重症度に応じて保存療法(テーピング・コットンパッキングなど)から外科的処置(部分抜爪・フェノール法など)まで適切な治療が提案されます。

症状を自己処理で放置して悪化させるよりも、早期に医師の判断を仰ぐことで、痛みも治りも早くなります。

🩺 間違えやすい病気(鑑別疾患)

巻き爪(まきづめ)

⇒爪の両側が内側に巻き込む 陥入爪との違いは「痛みがなくても巻いているだけの状態」/合併することも多い

ひょう疽(爪まわりの細菌感染)

⇒爪のまわりがぷっくり赤く腫れてうみが出る 手にも起こる/急に腫れて激しく痛むことが多い

外傷性の腫れ

⇒爪の外傷で内出血や腫れが出る 外傷後すぐに出現/爪の変色が目立つことも

真菌感染(爪白癬など)

⇒爪が白く濁る/ぼろぼろになる 痛みや腫れはあまりない/顕微鏡検査で診断

予防のポイント

◇ 爪の正しい切り方を守る

爪は「まっすぐ四角く」切るのが基本(スクエアカット)

丸く切ったり、角を深く落とすのはNG(深爪で皮膚に刺さりやすくなる)

爪の白い部分を1〜2mm残す長さを目安に

端の爪が尖っている場合も、削る程度にとどめる

「食い込んでいるから」といって、自分で深く切り込むのは逆効果です!

<参考資料>

- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業

- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修

- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事

- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務

- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業

- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設

- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業

皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。

丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。

新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)

ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。

ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。

アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。