30代 女性のご相談

化膿性汗腺炎ってどんな病気?

症状チェックと対処法を皮膚科医が解説

⚠️まずは緊急度をチェック

◻︎ わき・股・臀部・肛門周囲に「痛みを伴うしこり」や膿が繰り返しできる

◻︎ 強い痛みや発熱がある/膿がたまって激しく痛む

◻︎ 皮膚の下にトンネル状(瘻孔)ができた/硬い瘢痕が残ってきた

◻︎ 3か月以上続く、または年2回以上再発している

◻︎ 肛門近くに激しい痛み・発熱(肛門周囲膿瘍・痔瘻が疑わしい)

▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を

友達登録は無料

医師の回答

何度もできる“しこり・できもの”、

それ「ニキビ」ではなく、化膿性汗腺炎かも!?

S.Aさん

わきに硬い“しこり”が何度もでき、次第に柔らかくなって膿が出るのを繰り返しました。最初はニキビと思い市販薬で様子を見ましたが、同じ場所に再び出て、痛みで腕を上げにくい日もあり不安に。

オンラインで相談すると、化膿性汗腺炎の可能性を指摘され受診。外用と内服を始め、服の摩擦を減らす工夫や生活リズムの見直しも実践。繰り返すサインに早めに気づくこと、自己判断で放置しないことの大切さを学びました。30秒セルフチェック/診断チャート

01

症状の出方・強さ

痛みを伴う赤いしこり(結節)ができる

膿がたまって破れる/膿瘍になる

皮膚の下にトンネル(瘻孔)や硬い瘢痕がある

02

経過・持続

同じ部位に何度も繰り返す

3か月以上続く、または年2回以上再発

03

随伴症状・背景

わき・鼠径部・外陰部・肛門周囲・臀部・太もも内側などのこすれやすい部位

強い痛み/発熱

肥満・喫煙・摩擦や圧迫などがある

結論

該当が多い:要受診

該当が少ない:迷う場合も早めに相談

友達登録は無料

化膿性汗腺炎とは?

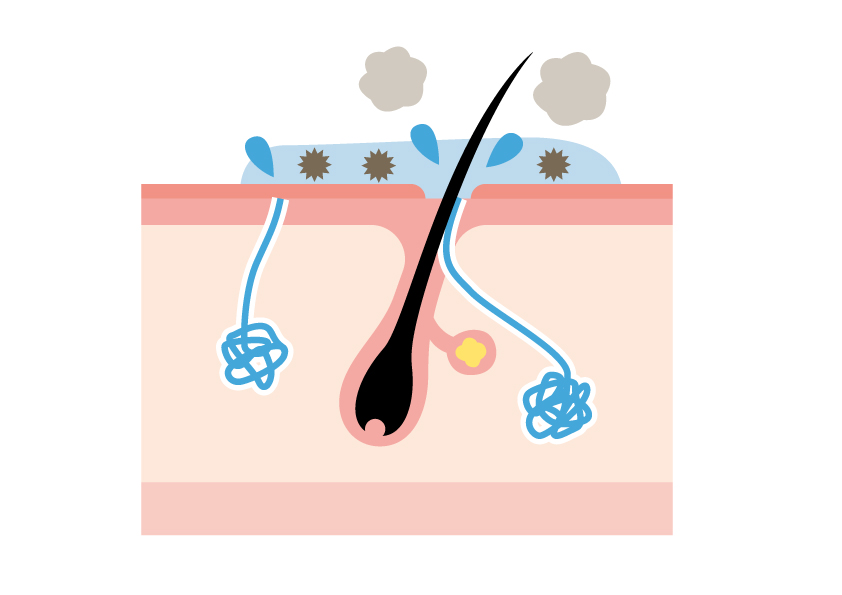

化膿性汗腺炎(かのうせいかんせんえん)は、毛穴の奥にある「毛包」や「アポクリン汗腺」といった汗を分泌する組織に炎症が起こることで発症する、慢性の皮膚疾患です。

毛穴がふさがることで皮膚の奥に炎症が広がり、赤くて硬いしこり(結節)ができ、それが時間の経過とともに柔らかくなり、膿を伴う膿瘍(のうよう)に進行します。膿がたまると痛みが強くなり、やがて破れて膿が排出されることもありますが、自然に治っても再発しやすく、同じ部位に何度も繰り返し出現するのが特徴です。

さらに進行すると、皮膚の下にトンネル状の通路(瘻孔:ろうこう)が形成され、皮膚の変形や硬い瘢痕組織が残る場合もあります。

主に発症しやすい部位は、わきの下、股のつけ根(鼠径部)、外陰部、肛門まわりやおしり、太ももの内側など、皮膚がこすれやすく湿気の多い場所で、男女問わず見られますが、思春期以降の若年〜中年層に多く、特に女性で多い傾向があります。ただし、重症化しやすいのは男性の場合もあり、個人差があります。

化膿性汗腺炎のはっきりとした原因は解明されていませんが、毛穴の閉塞による毛包の異常や、アポクリン汗腺の機能変化、ホルモンの影響、喫煙、肥満、ストレス、遺伝的体質などが関係していると考えられています。発症や悪化のリスク要因として、肥満体型やタイトな服による摩擦、糖尿病などの基礎疾患、睡眠不足や乱れた生活習慣なども指摘されています。日常生活の中で皮膚への刺激が続くことで、炎症が慢性化しやすくなるため、生活習慣の見直しも重要です。

治療法は、症状の重症度や進行状況に応じて変わりますが、基本的には薬物療法と生活改善を組み合わせた総合的なアプローチが必要です。軽度の場合は、抗生物質や抗炎症作用のある塗り薬による治療が中心となりますが、炎症が強かったり、再発を繰り返す場合は、内服の抗菌薬、ホルモン調整薬、あるいは生物学的製剤(抗TNF-α抗体など)の注射による治療が検討されることもあります。すでに膿瘍や瘻孔が形成されている場合には、皮膚切開や外科的な切除が必要になるケースもあります。また、禁煙や減量といった生活習慣の改善が治療の効果を高めるため、医師の指導のもとでのセルフケアも重要です。

この病気は見た目がニキビやおできに似ているため、市販薬や自然治癒で済ませようとする方も多いのですが、進行すると治療が難しくなり、皮膚の変形や慢性の痛みが残ることがあります。わきや股、おしりなどに「しこりが繰り返しできる」「膿がたまって破れる」「同じところが何度も腫れて痛い」といった症状がある方は、化膿性汗腺炎の可能性がありますので、できるだけ早く皮膚科を受診することが大切です。

応急処置(今日できること)

応急対応は疾患により異なります。自己判断での処置は避け、症状が強い/拡大する/痛む場合は医師に相談してください。

一般的な化膿性汗腺炎治療に使われる薬

① 【外用薬】※軽症例や初期病変に使用

クリンダマイシン外用 ダラシンTゲル 抗菌・抗炎症作用。HSにおける第一選択の外用薬。1日2回。

② 【内服薬】※炎症が強い場合や再発を繰り返す中等症以上

▶ 抗菌薬(細菌感染+抗炎症目的)

ミノサイクリン ミノマイシン 抗菌+抗炎症作用。第一選択。長期可。

ドキシサイクリン ビブラマイシン ミノサイクリンと同様。副作用はやや少ない傾向。

リファンピシン+クリンダマイシン併用 (処方薬) 中等症~重症例に有効な組み合わせ(海外で定番)。日本では慎重に使用。

セフェム系、マクロライド系 ケフレックス、クラリスなど 感染が強いときに一時的使用

③ 【生物学的製剤】※重症例・瘻孔や硬結を繰り返す例に

アダリムマブ ヒュミラ 2021年、日本でもHSに保険適用承認済。抗TNF-α抗体製剤。自己注射。

🔸 中等症~重症のHSにおいて唯一の生物学的製剤。

🔸 使用には専門医による評価と登録が必要です。

④ 【その他補助療法】

鎮痛薬 ロキソプロフェン、アセトアミノフェンなど 痛みの緩和

漢方薬 十味敗毒湯など 軽症で繰り返すタイプに補助的に使われる

ホルモン療法 抗アンドロゲン薬(スピロノラクトンなど) 女性におけるホルモン関連の重症例で使用されることも(保険外)

✅ 手術的治療(薬ではないが重要)

切開排膿(急性膿瘍時)

瘻孔切除・皮膚切除術(再発部位に対する根治手術)

炭酸ガスレーザー焼灼(専門施設で)

✅ HSの重症度に応じた治療ステップ(Hurley分類)

軽症(Hurley I) クリンダマイシン外用 ± 抗菌薬内服

中等症(Hurley II) 内服抗菌薬(長期)+切開処置/生物学的製剤の検討

重症(Hurley III) 生物学的製剤+手術治療

✅ まとめ:化膿性汗腺炎に使われる薬

外用 クリンダマイシン(ダラシンT)

抗菌内服 ミノサイクリン、ドキシサイクリン、リファンピシン+クリンダマイシン併用

生物学的製剤 アダリムマブ(ヒュミラ)※重症例

補助薬 鎮痛薬、漢方、ホルモン療法(女性例)

病院で何を調べるの?

✅ 1. 視診・触診(皮膚の状態をみる)

医師が実際に皮膚を見て、**しこり・膿・赤み・瘢痕・トンネル(瘻孔)**の有無を確認します。

痛みの有無、部位、左右差、繰り返し出現しているかなども重要な診断ポイントです。

✅ 2. 病歴の聞き取り(問診)

発症時期、繰り返し具合、膿が出る頻度、家族歴などを聞きます。

喫煙、肥満、生活習慣、月経との関連、糖尿病などの持病の有無も確認します。

✅ 3. 必要に応じて行う検査

膿の培養検査:細菌感染の有無や抗生物質の効き具合(薬剤感受性)を確認

血液検査:炎症の強さや、糖尿病などの全身状態をチェック

エコー検査(超音波):皮膚の下に膿瘍や瘻孔があるかを確認するために使われることもあります

🩺 診断の確定ポイント

典型的なしこり・膿瘍・瘢痕の繰り返し

わき・股・おしりまわりなどの好発部位

慢性化していること(3か月以上続く or 年に2回以上再発)

「化膿性汗腺炎」と似ている症状の病気(鑑別疾患)

ニキビ(尋常性ざ瘡)

顔・背中中心/膿んでも単発で小さい 化膿性汗腺炎は体幹以外+くり返すしこり+瘢痕が特徴

おでき(せつ・よう)

毛穴から細菌感染/赤く腫れて膿が出る 単発で終わることが多い/再発しにくい

毛包炎

髭や体毛が濃い部位/かゆみや赤みもある 比較的浅くて軽症/抗菌薬で早期改善することが多い

外陰部の粉瘤

小さなしこりが徐々に大きくなる 自然破裂しない限り膿は出にくい/痛みは少なめ

肛門周囲膿瘍・痔瘻

肛門の近くに激しい痛み・発熱 消化器疾患との関係もあり、肛門科での治療が中心

化膿性汗腺炎の特徴をチェック!

◻︎ わき・股・臀部・肛門周囲に「痛みを伴うしこり」や膿が繰り返しできる

◻︎ 強い痛みや発熱がある/膿がたまって激しく痛む

◻︎ 皮膚の下にトンネル状(瘻孔)ができた/硬い瘢痕が残ってきた

◻︎ 3か月以上続く、または年2回以上再発している

◻︎ 肛門近くに激しい痛み・発熱(肛門周囲膿瘍・痔瘻が疑わしい)

▶︎ これらに当てはまれば、「化膿性汗腺炎」や関連する疾患の可能性があります

⚠️緊急度をチェック!

◻︎ ステロイド中止後に急に悪化した

◻︎ 市販薬やスキンケアで改善しない/悪化する

▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を

友達登録は無料

受診の目安(タイムライン)

当日〜翌日:強い痛み・発熱/肛門周囲の激しい痛みや発熱/膿がたまって強い痛み

早めに受診:わき・股・臀部などに痛いしこりが繰り返す/膿が出る/瘢痕やトンネルが疑われる

様子見可:明確な基準は本文に記載なし。基本は早めの相談を推奨

予防のポイント

清潔・乾燥を心がけ、汗後は早めにシャワーや着替え

摩擦や圧迫を避け、通気性の良い衣類を選ぶ

禁煙・減量を意識する

ストレス・睡眠不足の是正

「繰り返す・膿がたまる」は早期受診につなげる

FAQ

Q1. 化膿性汗腺炎はどこにできやすいですか?

Q2. 何度も繰り返すのはなぜですか?

Q3. どんな治療がありますか?

Q4. 生活で気をつけることは?

医師

山田 貴博 Yamada Takahiro

- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業

- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修

- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事

- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務

- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業

- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設

- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業

皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。

丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。

監修薬剤師/公衆衛生学修士

畔原 篤 Atsushi Azehara

新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)

ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。

執筆者

ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。