40代 男性のご相談

梅毒(硬性下疳)ってどんな病気?

医師の回答

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌に感染することによって引き起こされる病気です。

〜性感染症のひとつです。早期発見・早期治療が大切です!〜 梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌に感染することによって引き起こされる病気です。

主な感染経路は性行為とされていますが、感染者の体液や血液に触れることで皮膚の傷口などから感染する場合もあります。

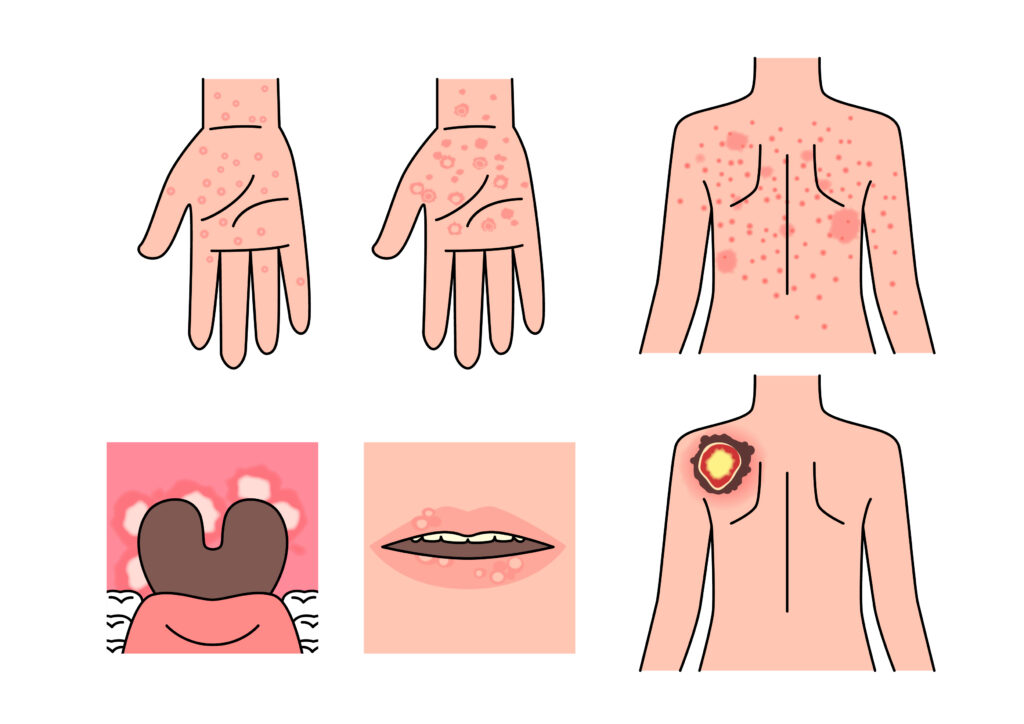

梅毒の病気の進行は第Ⅰ期~第Ⅲ期の3段階で表され、発症してから時間の経過に伴いさまざまな症状があらわれるのが特徴です。

第Ⅰ期梅毒では、感染した約3週間後に感染部位の粘膜や皮膚に硬い小さめのブツブツ[小丘疹(しょうきゅうしん)]があらわれ、

その後、細菌が入った部分に硬いしこりができ、次第に潰瘍化[(初期硬結(しょきこうけつ)や硬性下疳]が起こります。

多くは目につきにくい外陰部にでき、痛みがないため、症状に気がつかないまま約3週間で自然になくなります。

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌によって引き起こされる性感染症です。感染経路の多くは性行為(膣・肛門・オーラルセックス)を通じたもので、感染した部位の粘膜や皮膚から細菌が侵入します。感染者の病変(しこりや潰瘍)に触れた場合や、妊娠中に母体から胎児に感染するケース(先天梅毒)もあります。

この病気の特徴は、進行段階によって症状が変化し、時に自然に消失するため、気づかないまま進行してしまう点にあります。たとえ症状がなくなっても体内では細菌が活動を続けており、放置すると臓器障害などの重篤な合併症を引き起こします。

◆ 段階ごとの症状と経過

梅毒は第1期から第3・4期まで、時間とともに症状が変化していきます。

第1期(感染から約3週間):感染部位に硬くて痛みのないしこり(硬性下疳)ができ、股のリンパ節が腫れます。これらは数週間で自然に消えますが、治癒したわけではありません。

第2期(感染から約3か月):細菌が全身に広がり、赤い発疹(バラ疹)やリンパ節腫脹、倦怠感、発熱、手のひら・足の裏・粘膜に湿疹や白斑が出現します。

潜伏期〜第3・4期:症状がいったん消える「無症状期」を経たのち、数年単位で進行し、心臓・神経・脳・骨などの臓器障害(神経梅毒など)を引き起こすことがあります。

✅ 梅毒(硬性下疳を含む)の治療に使われるお薬

▶ 第一選択薬:ペニシリン系抗菌薬

アモキシシリン サワシリン、パセトシンなど 日本のガイドラインで第1選択(内服)

プロベネシド ベネシッド(併用) アモキシシリンと併用して効果持続を図る(血中濃度を維持)

🔸 用法:

通常、アモキシシリン 1500mg〜3000mg/日(分割)+プロベネシド 500〜1000mg/日を2〜4週間内服

(※病期によって期間は異なります)

▶ ペニシリンアレルギーがある場合の代替薬

ドキシサイクリン ビブラマイシンなど テトラサイクリン系抗菌薬。14日〜28日間の内服

セフトリアキソン ロセフィン(注射) 第三世代セフェム。入院が必要になることも

アジスロマイシン(慎重適用) ジスロマックなど 耐性例が増加しており、第一選択ではない(WHOも非推奨)

✅ 段階別の治療期間の目安(アモキシシリン+プロベネシドの場合)

病期 治療期間の目安

第1期(硬性下疳) 2〜4週間

第2期(バラ疹・発疹) 4週間

晩期潜伏梅毒 4〜8週間(長期)

🔬 病院で何を調べるの?

1. 問診と視診

2. 血液検査(梅毒血清反応)

梅毒の診断に最も重要な検査です。以下の2種類があります:

■ 非特異的検査(スクリーニングに使われる)

RPR(Rapid Plasma Reagin)

VDRL(Venereal Disease Research Laboratory)

→ 梅毒に対する抗体の量を測定し、治療経過のモニタリングにも使われます。

■ 特異的検査(確定診断に使われる)

TPHA(梅毒トレポネーマ凝集試験)

FTA-ABS(蛍光抗体吸着試験)

→ 梅毒トレポネーマ自体に対する抗体の有無を確認。感染したことがあるかを調べる目的で使用されます。

両方の検査を併用することで、「現在感染中か」「過去の感染か」の判別がしやすくなります。

3. 病変部の検査(必要に応じて)

性器や口腔などの潰瘍から採取し、梅毒トレポネーマの直接検出(暗視野顕微鏡)を行うことがあります。

PCR検査でトレポネーマのDNAを調べる場合もあります(施設によって対応が異なります)

😷 間違えやすい他の病気(鑑別)

単純ヘルペス

⇒小さな水ぶくれ・痛みあり 痛みが強く、短期間でかさぶたに

尖圭コンジローマ

⇒イボ状の柔らかい増殖/かゆみあり 見た目は「カリフラワー状」/痛くないが持続的

毛嚢炎・できもの

⇒赤く腫れて押すと痛い 抗菌薬で改善しやすい/進行しない

無症状の梅毒

⇒しこりが出ず進行することも → 血液検査でしかわからないことも

予防のポイント

コンドームの使用:完全な予防はできませんが、感染リスクを軽減します。

定期的な性感染症検査:特に複数のパートナーがいる場合や新たな関係が始まる際は必須です。

梅毒流行地域やリスクの高い状況を避ける:感染が多発している地域・集団への注意。

皮膚・粘膜の異常(しこり・潰瘍・発疹)を見逃さない:早期の自覚と受診が重症化を防ぎます。

妊娠中は必ず梅毒検査を受ける:先天梅毒のリスクを防ぐため、妊婦健診でのチェックは極めて重要です。

匿名相談・オンライン診療の活用:早期相談・早期検査により、他者への感染も防げます。

<参考資料>

- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業

- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修

- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事

- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務

- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業

- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設

- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業

皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。

丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。

新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)

ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。

ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。

アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。