20代 女性のご相談

雀卵斑【そばかす】ってどんな病気?

医師の回答

雀卵斑は、鼻から頬を中心とし、顔に薄茶色の斑点があらわれる病気です。「そばかす」ともいわれます。

〜子どものころからある小さな茶色い点々、それは「雀卵斑(じゃくらんはん)」かも!?〜 雀卵斑は、鼻から頬を中心とし、顔に薄茶色の斑点があらわれる病気です。「そばかす」ともいわれます。

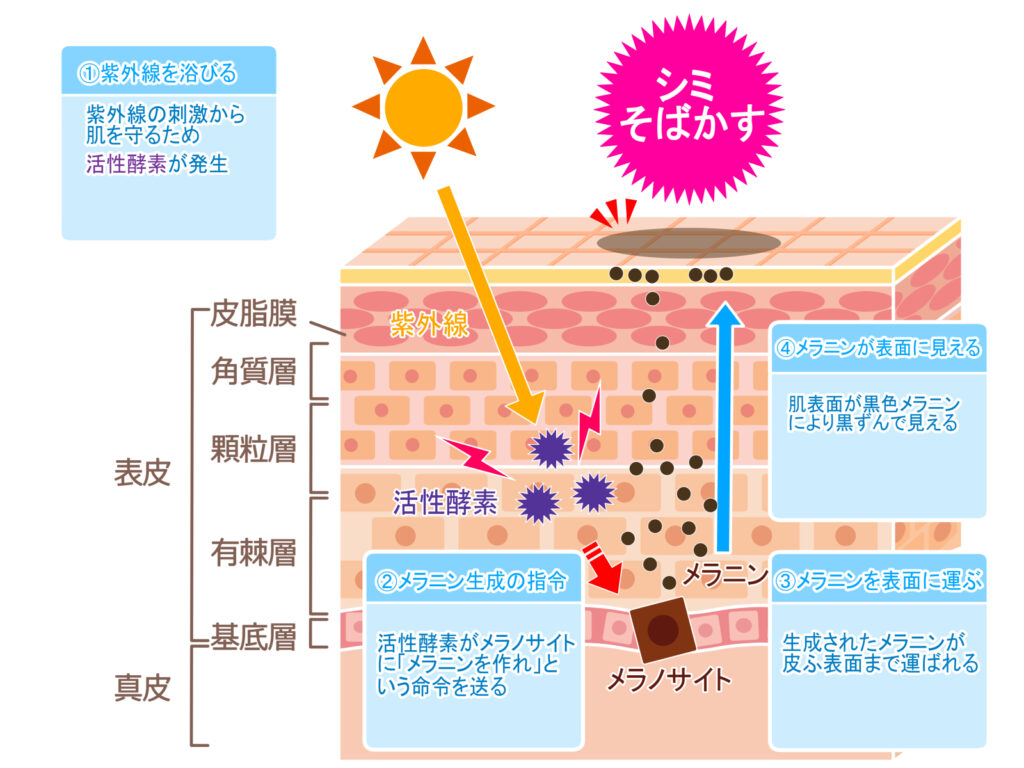

多量の紫外線を浴びると、メラニン色素を作り出す色素細胞(メラノサイト)が刺激を受ける頻度が多くなり、発症につながるとされています。

夏に紫外線を浴びると斑点の色が濃くなる一方で、冬は色が薄くなります。

幼児期から紫外線を浴びやすい部位にあらわれることが多く、年齢を重ねるにつれて色は濃くなり数も多くなりますが、

思春期以降は薄くなる場合もあります。遺伝も関係するといわれています。

雀卵斑(じゃくらんはん、そばかす)とは、顔や体の露出部に出現する小さな褐色斑(しみ)の総称です。直径数ミリ程度の細かい斑点が鼻や頬、目の下を中心に見られ、肩や腕など紫外線を受けやすい部位にも出ることがあります。幼少期から思春期にかけて目立ちやすく、美容上の悩みとして皮膚科を受診される方が多いですが、医学的に病気ではありません。体質的要因と環境因子、特に紫外線が発症や濃さに影響します。

たとえば、顔に目立つ雀卵斑は思春期に濃くなりやすく、春夏の日差しで強調されます。また、肩・背中・腕のそばかすは屋外活動の多い方に生じやすいです。雀卵斑は老人性色素斑や肝斑、ほくろなどとは区別されます。

【主な原因】

遺伝的な体質(色白で紫外線に弱い肌質)

紫外線によるメラニン産生の促進

思春期以降のホルモンや皮膚の反応

生活習慣による日焼けや光曝露の蓄積

雀卵斑は子どもから若年成人に多く、親子で似た体質を示すことがあります。特に色白の方や屋外活動が多い人に出やすく、紫外線対策を行わないと増えやすい傾向があります。

経過としては、幼少期から出現し思春期に濃くなり、その後年齢とともにやや薄くなることもあります。ただし、紫外線の影響で再び強調される場合もあります。悪化因子としては日焼け、摩擦、ストレスや睡眠不足などが挙げられます。早期に紫外線対策や美容的治療を取り入れることで、見た目の改善や将来的な色素沈着の抑制につながります。

✅ 雀卵斑(そばかす)に使用される治療薬・外用剤

🔹 治療目的は「色素の薄化・再発予防」であり、根本的な遺伝的原因を薬で治すことはできません。

◆ ①【医療機関で処方される外用薬】

ハイドロキノン外用薬 メラニン産生抑制(チロシナーゼ阻害) 漸減使用。漂白剤的な美白効果あり。赤み・かぶれに注意

トレチノイン外用薬 角質のターンオーバー促進 赤み・皮むけの副作用あり。ハイドロキノンと併用されることが多い

アゼライン酸 メラニン合成阻害+抗炎症 市販ではほぼ流通なし(海外では一般的)

トラネキサム酸外用薬 メラノサイト活性の抑制 肝斑に多く用いられるが雀卵斑にも併用されることあり(効果は限定的)

※いずれも日本では保険適用外(自由診療)です。

◆ ②【内服薬(補助的)】

トラネキサム酸(トランサミン) メラニン生成の抑制効果。主に肝斑で使われるが、そばかすにも補助的に使われることがある

ビタミンC(シナールなど) 抗酸化・メラニン還元作用(補助)

L-システイン(ハイチオールなど) 肝機能改善・メラニン代謝補助

🔸 内服薬も そばかすの“消失”は難しいため、「濃くならないようにする予防的目的」で使われることが多いです。

✅ ③【医療機関での治療(薬以外)】

レーザー治療(Qスイッチルビー、アレキサンドライトなど) メラニン色素に選択的に反応。しっかり薄くできるが再発の可能性あり

光治療(IPL) ダウンタイムが少ないが、効果はレーザーよりマイルド

ケミカルピーリング 古い角質を剥がす。軽度な雀卵斑に使用されることも

◆ 病院で何を調べるの?

視診・問診:皮膚科医が肉眼で形や分布を確認し、そばかすと肝斑や老人性色素斑との鑑別を行います。年齢や家族歴、紫外線曝露の状況を聞き取り、診断に活かします。

ダーモスコピー(皮膚鏡検査):拡大鏡で色素斑を観察し、均一な褐色調かどうかを確認します。悪性黒色腫や他の色素斑との見分けに有効です。

ウッド灯検査:紫外線を照射して色素の深さを確認します。浅い部分にある雀卵斑は明瞭に見え、治療法の選択にも役立ちます。

皮膚生検:必要に応じて一部を採取し、病理組織学的に確認します。通常は行いませんが、悪性が疑われる場合に適用されます。

血液検査(必要時):そばかす自体では不要ですが、肝斑やホルモン異常の鑑別が必要な際に行われることがあります。

🔍 雀卵斑(そばかす)と間違えやすい疾患たち

日光性色素斑(老人性しみ)⇒紫外線による加齢性のしみ/中高年に多い 年齢とともに濃く・大きくなる/輪郭が不整なことも

肝斑(かんぱん)

⇒頬の両側にモヤモヤしたしみ/30~50代女性に多い 左右対称・境界がぼんやり/ホルモン影響が関与

太田母斑・ADM(後天性真皮メラノサイトーシス)

⇒頬〜こめかみに青〜灰色っぽいしみ 思春期以降に出現/左右非対称のことも/少し青黒い色味

色素性母斑(ほくろ)

⇒茶色や黒っぽい斑点/盛り上がることも 大きさ・形が一定ではない/毛が生えることも

扁平母斑

⇒生まれつきある茶色の色素斑/境界がわりとはっきり 紫外線で濃くなりにくい/大きめ・広範囲な斑

予防のポイント

日焼け止めを毎日塗る

帽子やサングラスで紫外線を防ぐ

屋外活動の時間帯を工夫する

肌をこすらず優しく洗う

保湿を習慣にしてバリア機能を守る

規則正しい生活と十分な睡眠をとる

食事でビタミンCなど抗酸化成分を意識する

定期的に皮膚科でシミ・色素斑のチェックを受ける

<参考資料>

- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業

- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修

- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事

- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務

- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業

- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設

- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業

皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。

丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。

新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)

ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。

ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。

アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。